原文:

聖人有以見天下之賾,而擬諸其形容,象其物宜,是故謂之象。

聖人有以見天下之動,而觀其會通,以行其典禮。繫辭焉,以斷其吉凶,是故謂之爻。

言天下之至賾,而不可惡也。言天下之至動,而不可亂也。擬之而後言,議之而後動,擬議以成其變化。

鳴鶴在陰,其子和之,我有好爵,吾與爾靡之。

子曰、君子居其室,出其言,善則千里之外應之,況其邇者乎,居其室,出其言不善,則千里之外違之,況其邇者乎,言出乎身,加乎民,行發乎邇,見乎遠。言行君子之樞機,樞機之發,榮辱之主也。言行,君子之所以動天地也,可不慎乎。

読み下し文:

聖人、もって天下の賾(ふか)きを見ること有りて、それをその形容に擬し、物の宜しきに象(かたど)る。

ここをもってこれを象(しょう)と謂う。

聖人、もって天下の動きを見ること有りて、その会通を観(み)て、もってその典礼を行う。

辞(ことば)を繫(か)けて、もってその吉凶を断つ。ここをもってこれを爻(こう)と謂う。

天下の至く賾(ふか)きを言うも、これを悪むべからず。

天下の至く動(うご)きを言うも、これを乱すべからず。

これに擬して後に言い、

これを議して後に動く。

擬議(ぎぎ)してもってその変化を成す。

鳴く鶴、陰に在り。其の子、之に和す。

我に好き爵(さかずき)有り。吾、爾と之を靡(とも)にせん。

子曰く、

君子、其の室に居りて言(げん)を出だす。

善ければ、千里の外すらこれに応ず。いわんや其の邇(ちか)き者をや。

その室に居りて言を出だし、善からざれば、千里の外すらこれに違(そむ)く。いわんや其の邇きをや。

言は身より出でて、民に加わり、行いは邇きより発して、遠きに見(あら)わる。

言と行とは君子の樞機(すうき)なり。樞機の発するは、栄辱の主(おも)なり。

言と行とは、君子のもって天地を動かす所以なり。慎まずして可からんや。

1.大変革期に必須な、擬議思考

「これに擬して後に言い、これを議して後に動く。擬議してもってその変化を成す」

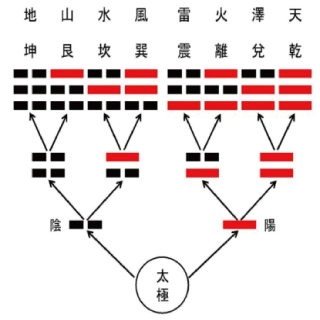

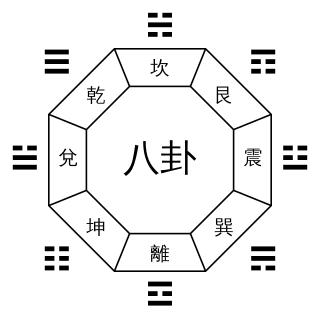

この章を学ぶ前に、理解を深めるためにも、易経の基軸である八卦(乾・兌・離・震・巽・坎・艮・坤)には、先天八卦と後天八卦の2つの解釈があることを学んでおきましょう。

①【先天八卦(伏羲八卦)】——宇宙の原理・形而上的構造

| 乾・兌・離・震・巽・坎・艮・坤 | |

|---|---|

| 用途 | 宇宙の理、気の流れ、陰陽のバランス、思想体系など |

| 特徴 | 太極からの発生順。静的・理念的・陰陽均等に配置されている。 |

- 天の側から地を見た八卦図

- 哲学的・宇宙論的

- 陰陽が構造的に設計されているのでわかりやすい

- 伏羲が河図(龍馬の背中に書かれていた)より作った…らしい

②【後天八卦(文王八卦)】——自然・現象・時間・方位

| 配列 | 乾・坤・震・巽・坎・離・艮・兌 |

|---|---|

| 用途 | 占断、風水、方位、五行、生活の判断、戦略など |

| 特徴 | 方位・五行・人間の営みに結びつけられた実践的体系。 |

- 「人生の運用」や「現実の変化読み解き」に使われます。

- 乾(天、父) 坤(地、母)

震(雷、長男)巽(風、長女)坎(水、次男)離(火、次女)艮(山、三男)兌 (沢、三女)とした配置 - 人生・人間・社会にどう応用するか」という視点

③ 象(しょう)> デザイン言語

易経を生み出した聖人らは、宇宙の深淵なる道理・理論を、

地上にある、形あるものにたとえて(擬して)説明しました。

-

「象」とは、目に見えない深遠な道理(=賾)を、目に見える“かたち”で表現したもの

-

自然や社会、人間の内面にひそむ普遍的な原理を、「比喩」「象徴」「パターン」に置き換えて捉えようとしたもの

象とは、今でいう、「デザイン言語」より哲学的なものであり、見えない心理(聖人たちには見えていた!)を、見えるカタチで伝えたものです。

たとえば、ある卦が「雷が走る」ことを象とした場合、それは「動くべきとき」「刺激が走るとき」などのメッセージを象徴するものです。つまり、易経を生み出した聖人たちは、曖昧な事象を具象化することで、迅速な判断・行動に結びつけたのです。

先天八卦

| 卦記号 | 卦名(読み) | 象(かたち) | 自然現象の象 | 説明(象徴) |

|---|---|---|---|---|

| ☰ | 乾(けん) | ○(丸) | 天 | 創造・父・始まり |

| ☱ | 兌(だ) | ⊓(鉢) | 沢(たく) | 喜び・少女・社交性 |

| ☲ | 離(り) | 🔥(火) | 火 | 明るさ・中女・知性 |

| ☳ | 震(しん) | ⚡(雷) | 雷 | 動き・長男・奮起 |

| ☴ | 巽(そん) | 🌀(渦) | 風 | 浸透・長女・柔軟性 |

| ☵ | 坎(かん) | ≋(波) | 水 | 陥る・中男・危機 |

| ☶ | 艮(ごん) | ▲(山) | 山 | 止まる・少男・内省 |

| ☷ | 坤(こん) | ▢(四角) | 地 | 包容・母・受容性 |

後天八卦

| 卦 | 人間的象徴 | 特徴 | 成熟度合い |

|---|---|---|---|

| 乾(父) | 創造・権威・秩序 | 統率・理想の源 | 完全体(陽の極) |

| 坤(母) | 包容・受容・育成 | 世話・基盤 | 完全体(陰の極) |

| 震(長男) | エネルギーの芽生え | 勇気・冒険 | 開始・挑戦 |

| 坎(中男) | 試練・危機・感情 | 深み・迷い | 中庸・克服 |

| 艮(少男) | 静止・止まる | 抑制・沈黙 | 制御・内省 |

| 巽(長女) | 柔順・広がり | 社交性・受容 | 浸透・影響力 |

| 離(中女) | 明晰・知恵・美 | 情熱・洞察 | 表現・輝き |

| 兌(少女) | 喜び・笑顔・魅力 | 感性・遊び | 無邪気・社交 |

④ 爻(こう): 陰陽の線(⚊または⚋)・3本の線で構成(上から下に向かって)

次に聖人たちは、この世界におけるあらゆる動きの関係性や通じ合い(会通)を観察し、それらを秩序ある象(かたち)として表現しました。

それが、陰と陽の線によって構成された「爻(こう)」です。

聖人たちはさらに、この「爻」に辞(ことば)=意味・指針を与えることで、

時の流れや状況の中にある「吉」か「凶」かを判断する象徴的な指針体系としたのです。

ここで言う「吉凶」を、単なる占い的なものと捉えるのは、極めて表層的・狭義的な理解と言えるでしょう。

少し立ち止まって考えてみましょう。

私たちは、ある行動をとるべきか否かを判断するとき、

「それは、社会にとって、地域にとって、家族にとって、あるいは自分にとって“良い”のか“悪い”のか」という視点で考えるはずです。

その判断軸を「社会」や「公」という広い視野で捉えられる人を、易経では「君子」、

逆に、「自分だけの損得」や「感情」だけで判断する人を「小人(しょうじん)」と呼びます。

故に、易経における「吉」とは、天・地・人の道(みち)にかなった状態を指し、「凶」とは、それに反した状態を意味します。

つまり吉凶とは、行為が全体との調和を保っているか否かを示す“兆し”のようなものなのです。

これは、単なる運の良し悪しではありません。

易経においては、「社会にとって善なる行動=吉」「利己的な行動=凶」といった単純な善悪ではなく、その時、その場、その関係性において“ふさわしいかどうか”という判断です。

たとえば、慎み深く静かにしていることが「吉」とされる場合もあれば、あるときは積極的に突破することが「吉」とされることもある。

それはすべて、「時(タイミング)と位(立場)と義(道理)」の関係に応じて変わります。

つまり、吉凶とは未来を予言するものではなく、今この場で、自分がどう在り、どう行動すべきかを問い直すための“思考の枠組み”なのです。

この判断を記号化したことにより、迅速に動くことができたのです。

⑤ 擬議思考

私たちが生きる今の時代は、AI・気候変動・戦争・多様性・高齢化……

どれもが「正解のない問い」に満ちています。

論理だけでは割り切れず、感情だけでも動けません。

それでは、どうすればよいのでしょうか?

「擬(ぎ)して後に言い、議(ぎ)して後に動く」という知恵が、この章でのポイントになっています。

擬=比喩で直感する(象)

聖人は、深遠な道理(賾)を形に擬し、自然や人の在り方に象(かたど)った。

「擬」とは、直接つかめないものを、たとえによって把握する行為です。

たとえば、

-

「職場の人間関係は天気のようなもの」

-

「キャリアは川の流れに舟を浮かべるようなもの」

こうした比喩が生まれると、言語化しづらい感覚に、ひとつの“かたち”を与えることができます。

議=理論で構造化(爻)

「議」とは、比喩によって浮かび上がった“かたち”に言葉を与えることで、良い方向なのか、悪い方向なのか(吉凶)、記号化することで、理性と思索で整え、行動に変えていくプロセスです。

つまり、「擬」が右脳的、「議」が左脳的。

直感と思考のダブルエンジンで、はじめて物事は前に進みます。

擬議思考とは何か?

擬議思考=「直感+構造化」で未来を読み解く技法です。

現代の言葉でいえば、「メタファー思考」×「論理構築」と言えるかもしれません。

現在のように、「正解のない変化(VUCA)」に満ちている時代には、マニュアル的思考だけでは限界があります。

だからこそ、「象で感じ」「爻で断ずる」=擬議思考こそ大切ではないでしょうか?

しかし、この擬議思考、すぐに出来るものではありません。

現代人も2500年前の人も同じです。

そのため、この思考法のトレーニングとして構築されたものが、易経です。

平時から易経を読むことで、擬議思考を育成していたのです。

『繋辞伝』にはこうあります。

「天下の至く賾きを言うも、これを悪(にく)むべからず。至く動きを言うも、これを乱(みだ)すべからず。」

「わからないことを、恐れるな。変化に混乱せず、形にし、秩序として受け止めよ」

という、極めて現代にも通じるメッセージです。

現在の混沌とした時代、極めて深遠なこと、何だかわからない事象に遭遇しても、嫌悪してはなりません。

世界の変化や動きについて語るときでも、混乱してはなりません。

恐れずに思考し、迅速な判断・行動に結び付けるのに必要なことこそ、日々の鍛錬、

易経の学びによる擬議思考のトレーニングなのです。

2.大変化を乗り越えるのに必要なのは、共鳴する関係性

① 後半の現代語訳

静かな場所で鶴が鳴くと、その子もそれに呼応して鳴く。

私にはよい酒の杯がある。これをお前と分かち合おう。

孔子は言いました:

「立派な人(君子)は、自分の部屋の中にいて発した言葉であっても、

その内容が善ければ、遠く離れた千里の彼方の人でさえ感応する。

まして近くにいる者なら、なおさらではないか。

逆に、その言葉が善くなければ、遠くの人々は心を離し、背を向けるだろう。

まして近くの者が背かぬはずがない。

言葉は、自分の口から発せられた瞬間に、世の中に広がっていく。

行いは、目の前の身近なことから始まっても、やがて遠くにまでその影響が現れる。

言葉と行動は、君子(人格者)にとっての「樞機(かなめ)=要(かなめ)の軸」である。

その「軸」の動きひとつで、名誉を得ることもあれば、恥をかくこともある。

つまり、言葉と行動こそが、君子が天地をも動かす原動力なのだ。

それを慎重に扱わずに済ませられるだろうか?

③ 共鳴する関係性こそ、大変化の時代の羅針盤

かつての時代は、「秩序」によって人々が結びついていました。

社会秩序、会社の秩序、家庭の秩序…

テクノロジー、価値観、働き方、家族の形、あらゆるものが流動化する中で、私達は今までの秩序に疲弊しきっています。

秩序のような「固定された関係性」ではなく、「共鳴によってつながる関係性」を求めているのではないでしょうか。

共鳴とは「心の音叉」が響き合うこと

「鳴鶴在陰,其子和之」――これは、親鳥の鳴き声に、子が自然に応えて鳴く姿を描いた言葉です。

強制されて鳴いたのではありません。

指示も命令もない。

内なる波長が合えば、人は応えるのです。

現代の組織、教育、リーダーシップ、人間関係もまた同じです。

“正しい”ことを言う人より、“響く”ことを言う人が、周囲を動かします。

そしてその音は、無理なく、遠くまで伝わります。

大変化時代の人間関係

今は「論破」や「説得」よりも、

共感や共鳴を軸としたネットワーク的な関係性が強い力を持つ時代です。

-

情報は“正しさ”ではなく、“伝わりやすさ”で拡散する

-

組織は“命令”よりも、“共感”で動く

-

リーダーは“力”よりも、“響き”で人を導く

そんな時代において、「鳴鶴と子の響き合い」や「千里の共鳴」は、

現代の私たちにこそ必要な倫理と方法論を与えてくれます。

これからの時代は、命令では動きません。

それではどうすれば人は動くのか。

「響き合う関係性」こそが、人と世界を動かす真の力である。

2500年前の易経に記されている、中国古典の普遍の叡智です。