聖人設卦觀象。繋辭焉而明吉凶。

剛柔相推而生變化。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。

憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。

六爻之動。三極之道也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

1. 社会・自然現象の言語化

欧米人から「日本の宗教は何か」と聞かれると、困ることがある。

東洋における「宗教」は、西洋の「宗教(Religion)」とは異なる背景や意味を持っている。

西洋の宗教は特定の神を信仰し、教義・儀式・聖典を中心にした明確な体系を指すが、東洋にはこのような明確な宗教体系は存在しない。

東洋の宗教観は、道徳・哲学・生活習慣・宇宙観・政治思想が融合したものであり、絶対神を中心とするのではなく、多神的あるいは神羅万象を認める世界観であり、人生哲学や生き方の指針である。

東洋では何が正しいかは「吉凶」という形で現れるが、絶対的なものではなく、常に反省と修正を通じて変えられるものである。

その変化の理論を示したのが『易経』である。

2. アニミズムを抽象化し、哲学的に展開

中国の原始宗教はアニミズム、シャーマニズムを中心としていた。殷王朝の甲骨文字占卜に見られる祖先崇拝や自然神への儀式は、その典型的な例である。

このアニミズムが発展したのが「天人相関説」である。この思想では、自然現象を単なる神の怒りではなく、「天の意思(道徳的メッセージ)」として哲学的に解釈した。自然(天)と人間(社会)には密接なつながりがあり、天災や吉兆は統治者の行いに対する天の警告や承認と考えられた。

例えば、アニミズムにおいて、日食や雷は「神の怒り」であり生贄を捧げて解決しようとしたが、天人相関説では、政治的・道徳的な警告(支配者が道徳的に乱れたというメッセージ)として解釈するようになる。

殷王朝は極めてアニミズム的な王朝だった。

王朝最後の王、紂王が行った豪奢で退廃的な宴会「酒池肉林」は、儒教的倫理観みたら、道徳的堕落の象徴となったが、当時の殷王は、人間と神々(祖先の霊や自然神)の間を取り持つシャーマンの役割を持っていたため、自然災害が続いていたことから、神々の怒りを静めるための宗教的儀式として行われた宴会だった。

しかしこの宴会、あまりにもセンスが悪く、紂王のエキセントリックな異常行動も重なり、人心を益々離れさせ、その上、天災が相次いだことから、神々を侮辱した行為とされ、殷王朝滅亡へと導いた。

この社会の混乱を乗り越えるために、紂王に幽閉されていた周の文王は、アニミズムではない人々が頼れる明確な「指針」が必要だと考え、伏羲の八卦を発展させた六十四卦を創作した。

伏羲が古代に作った「八卦」は自然界や社会現象を示すシンプルな仕組みだったが、複雑な現実を解決するには八卦だけでは不十分、より細かく複雑な状況を示すことができる六十四卦へと発展させたのだ。

殷時代前への回帰であり、殷時代のアニミズム的な「精霊の声を聞く」儀式を、陰陽の哲学と記号体系に再編・整理し、天意に従う理論であった。これを『周易』という。

3.天人相関説の哲学的展開

周王国の武王は、紀元前1046年に革命戦争(牧野の戦い)で殷を倒し周王朝を開いた。この武王の父が文王である。

暴君紂王に対して革命を起こしたという文王・武王の英雄的事績は、天人相関説に繋がり、周王朝は「天命」(天の意思)による建国の国とされた。

その「天命」を理解させ、政権の正統性を示す基準を示し、政治や社会の秩序を維持するための指針として、用いられたのが『周易』である。

『周易』は周王朝の統治者(王や諸侯)が意思決定をする際の重要なガイドラインとして用いられた。殷王朝ではアニミズム的な解決法だった手法が、周王朝では、国家の重要な決定をするときや危機に直面した際に、『周易』の卦(け)を使って占いを行い、吉凶を判断した。

天災や異変があれば、それを「天のメッセージ」として解釈し、政治の軌道修正を図った。

本来のの『周易』は、単なる占いにとどまらず、君主や官僚、民衆に対する道徳的な教えを含んでいた。

周王朝は「徳治主義(徳のある統治)」を理想としており、君主は常に天の意志を尊重し、道徳的に優れた人物であるべきとし、卦辞や爻辞に記された教訓を通じて、支配者に自己を戒め、謙虚であること、慎重であることを諸侯に教え、周王朝の官僚養成や教育の基礎的なテキストとして使われた。

天人相関の思想は、前漢時代の儒学者・董仲舒が理論化し、封建制度の中で諸侯を道徳的に統制する強力な思想基盤となり、清朝の滅亡まで続く。

4.周王朝没落 孔子の登場

時代を経るに従い、周王朝本来の理念であった徳治主義も薄れ、周易を用いた政治の手法が吉凶を占うだけの形骸化していくことにより、周王朝は統制力を喪失し没落、諸侯乱立の動乱の春秋時代に入る。この時代の思想家、孔子(紀元前551年~紀元前479年)は、『周易』(周易)を深く学び、その本来の思想に感銘を受け、それを哲学的・道徳的に解釈し発展させた。

この時代、単に吉凶を占うための周易に、孔子は新たな意味を与え解説書を書いて復活させた。

孔子は、『易』の中に人間の生き方や倫理、社会のあり方に関する深い真理を見出し、「天命」や「徳」の重要性を説いたのである。

『易経』という名称になったのは、宋代以降である。

| 紀元前3000年頃(伝説) | 三皇五帝時代 | 伏羲(八卦)・神農・黄帝など伝説上の帝。文明の基礎形成。 |

| 紀元前2070年頃~紀元前1600年頃 | | 夏王朝 | 禹が建国。中国初の王朝(伝説?)アニミズム |

| 紀元前1600年頃~紀元前1046年 | 殷(商)王朝 | 青銅器文化、甲骨文字。アニミズム国家。殷王は神界と人界を行き来できるシャーマン |

| 紀元前1046年~紀元前770年 | 周王朝 | 初代周王の父文王(六十四卦・卦辞)と、弟周公旦が、爻辞を創作 封建制度を確立。王による諸侯支配体制。 |

| 紀元前770年~紀元前403年 | 春秋時代 | 周王室が弱体化、諸侯が群雄割拠。孔子が周易に解説書 |

| 紀元前403年~紀元前221年 | 戦国時代 | 戦国七雄の争覇。法家思想の台頭、変法運動。 |

| 紀元前221年~紀元前206年 | 秦王朝 | 始皇帝による中国統一。中央集権体制、万里の長城着工。 |

それでは、第3章の最初の文章を読んでみよう。

聖人設卦觀象。

繋辭焉而明吉凶。

剛柔相推而生變化。

聖人、卦(け)を設けて象(しょう)を観る。

辞を繋(か)けて焉(これ)に吉凶を明かにす。

剛柔、相(あい)推(お)して変化を生ず。

聖人は、自然や宇宙の法則(象)を観察して卦を設け、言葉(繋辞)をもってその意味を明らかにした。

自然や社会の動きを洞察し、それをフレームワーク(易)として設計したものが、卦である。

大切なことは、眼の前に起きている社会現象・自然現象を観察し、できるだけ明確な言葉にすることである。

吉か凶かの判断は、言語化することで初めて明瞭になる。

『易経』というのは宋代以降の名称で、儒教の経書に挙げられたことにより、改名された。

孔子の著とされている『繋辞伝』の文体や思想的特徴は、天人相関説などの思想体系が整備された戦国末期~秦・前漢時代の哲学的思考の影響を強く受けている。

『荀子』『老子』『荘子』などの諸子百家の哲学・思想を整理し統合したのも、漢代の儒学者であることから、『繋辞伝』は、漢代に入ってから確立されたものとされている。

そのため、『繋辞伝』の冒頭で述べられている聖人とは、易経の成立に貢献した、伏羲・文王&周公親子・孔子である。(親子は1セット)

伏羲・文王・周公という説もあるが、漢時代に儒学者たちが編纂した時、孔子をレスペクトしながら『繋辞伝』を編纂したことを想像すると、私としても、前説の方が正しいと感じている。

5.吉凶の判断

眼の前に起きている社会現象・自然現象を観察し、明瞭化することで分かること。

- 「吉凶」とは、「何かを得るか失うか」を示す。

- 「悔吝」(後悔と不安)は未来へのリスクの表れである。

- 「変化」とは、「進むとき」と「退くとき」を意味し、タイミングの判断を示す。

- 「剛柔」(固さと柔軟さ)は昼夜のように循環する自然のリズムである。

あなたは、この時代の変化において、何が何でも成功したいと思う。

そのためには、何かを得ないと、あなたはそれを成功だと思わないだろう。

何を得るのか、

それを明確化、具体化することが大切だ。

それを曖昧さの明瞭化という。不透明な時代、誰もが未来に対して迷いがある。

迷いとは何かというと、

後悔したくないと思って、二の足を踏むことだ。後悔するのは誰か?

それは未来の自分。つまり、あなたは今、未来の自分に対して心配をしている。不安ならば、未来の時の流れを見ればいい。

それが易経には記されている。変化とは、前進することだけではない。

後退することも変化。

最も大切なのは、そのタイミングを見極めることだ。

タイミングを外して変化しても、

それは変化といわず、退化という。そしてあなたは、今、頑固な考え方に固執していないか。

頑固さと柔軟さは、昼と夜のように、自然に定期的にスイッチしなければならない。意思決定と適応力

この2つがない限り、

変化の時代を乗り越えることなどできない。是故吉凶者。失得之象也。

悔吝者。憂虞之象也。

變化者。進退之象也。

剛柔者。晝夜之象也。是(ここ)を故(ゆえ)に吉凶は、失得の象(しょう)なり。

悔吝(かいりん)は、憂虞(ゆうぐ)の象なり。

変化は、進退の象なり。

剛柔(ごうじゅう)は、昼夜の象なり。

6.「六爻の動き」と「天地人(3極)」

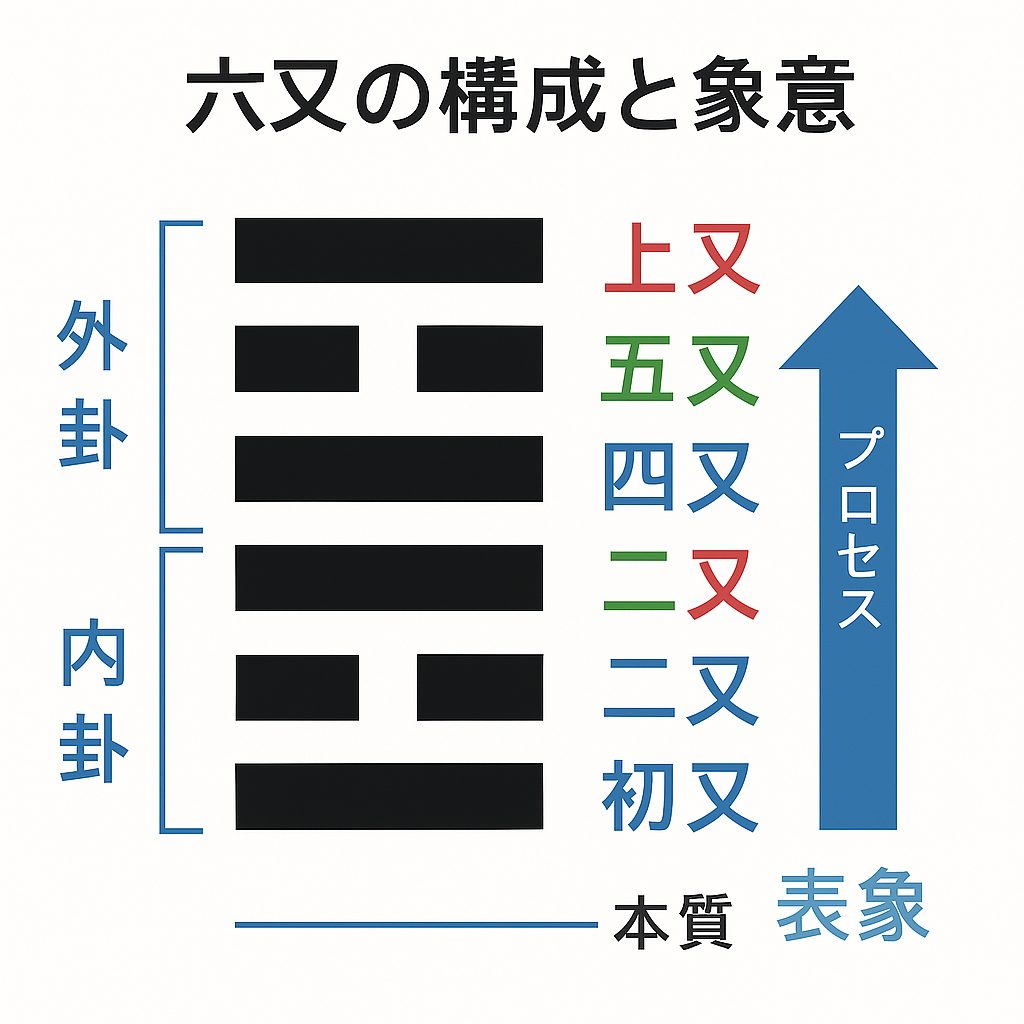

爻(こう)」は、易経における基本的な構成要素で、陰と陽の線(爻辞)を指す。

1つの卦は6本の爻で構成されており、下から順に「初爻」「二爻」「三爻」「四爻」「五爻」「上爻」と呼ばれている。

六つの爻の動きは、「天・地・人」という三つの原理をあらわす。

わかりやすく、ビジネスマン向けに[マーケティングフレーム」にしてみると、

あらゆる動き(市場変動、組織の変化、個人の行動)は、

天(時代・理念・戦略)

地(環境・マーケット)

人(チーム・顧客)の3つの視点によって理解すべきである。

それに六爻を組み合わせてみよう。

| 六爻の段階 | 内容 | 天地人 |

| 初爻 | アイデア段階 | 天: 会社の理念と合致しているか? |

| 二爻 | 企画・調査段階 | 地: 市場のニーズに合っているか?競合との差別化は? |

| 三爻 | 試作・テスト段階 | 人: チームのモチベーションはどうか?スキルは十分か? |

| 四爻 | 実施計画の策定 | 天: 中長期ビジョンとの整合性は? |

| 五爻 | 実行・展開フェーズ | 地: 社会情勢・経済動向は追い風か? |

| 上爻 | 上爻(じょうこう) | 人: 顧客からの評価、フィードバック、改善点 |

これはあくまでもフレームである。

このようにフレーム化したことで、抽象的概念が理論化される。

これこそが、易経の凄さなのだ。

「婚活におけるフレーム」にも活用してみよう。

| 六爻の段階 | 内容 | 天地人 |

| 初爻 | 出会い・見つける段階 | 天: 理想の結婚像・人生観と一致する相手とは? |

| 二爻 | 関係構築・交流が始まる段階 | 地: ライフスタイル・生活環境・タイミングは合っているか? |

| 三爻 | 試練・分岐点 | 人: 本音で対話できる相手か? 価値観の違いをどう受け止めるか? |

| 四爻 | 安定・熟慮 | 天: 一緒に描ける未来像はあるか? |

| 五爻 | 結婚の決断 | 地: 家族・職場・生活条件は整っているか。 |

| 上爻 | 終局、転換点 | 人:決断の評価、新たなステージへの移行(撤退/再投資) |

このように、日頃からフレームを作ることを心がけると、曖昧だった悩みや問題も論理化されるため、冷静に、理論的に捉えることができる。

それゆえ、『易』の順序・秩序がわかれば、安心して生活することが出来る。

そして、爻辞(易の各爻に付された言葉や解釈)を、楽しみ味わうことで、人間性を豊かにしよう。

そのため、平和で静かな時には、易の「象」(自然や社会の姿)をじっくり観察し、その「辞」(言葉・意味)を深く味わいながら、今自分がどのような状況にあるのか、どう道徳的に生きるべきか、未来は何が起きるのか、自己を客観視し、冷静に行動するトレーニングを行う。

そして、戦争や災害など動乱が廻ってきたら、自然にその知識が生かされ、天意に従い、君子に相応しい行動をすることを心がけよう。

易の道理に従って生きることが出来れば、

自然の流れに従って行動することが出来る。

そういう人は、

天が味方して助けてくれるため、

必ずよい結果が得られるのだ。

それでは、原文を読んでみよう。

六爻之動。三極之道也。

是故君子所居而安者。易之序也。

所樂而玩者。爻之辭也。

是故君子居則觀其象而玩其辭。

動則觀其變而玩其占。

是以自天祐之。吉无不利。

六爻(りくこう)の動は、三極の道なり。

是(ここ)を故に君子の居りて安んずる所の者は、易の序なり。

楽しみて玩(もてあそ)ぶ所の者は、爻(こう)の辞なり。

是を故に君子は居れば則ち其の象(しょう)を観て其の辞を玩び、

動けば則ち其の変を観て其の占を玩ぶ。

是を以て天(てん)自(おのずか)ら之を祐(たす)く。

吉(きち)にして利(よろ)しからざる无(な)し。